【お問い合わせ先】

一般社団法人読み書き配慮

〒169-0072 東京都新宿区大久保3-14-4毎日新聞社早稲田別館5階

あるよ相談についてお問い合わせ

その他サービスのお問い合わせ

野中 子ども達が受ける、代表的な知能検査には「田中ビネー」と「WISC‐Ⅳ」があると思いますが、その違いについて教えて頂けますか?

川本 まず、出てくる数値や検査から分かることが異なります。「田中ビネー」は、正答した問題数から“精神年齢”を算出し、精神年齢÷生活年齢(実年齢)×100という計算式で知能指数つまりIQを算出します。一方、WISC-Ⅳでは精神年齢の算出ではなく、5つの合成得点(全検査IQ、4つの指標得点)が算出されます。それぞれの合成得点の平均を100とした時にどの辺りに位置するかが分かり、同年齢集団と比較してどうか、個人内での得意、不得意がどうかといったことを分析することができます。

あとは、対象年齢と実施にかかる時間が違います。

「田中ビネー」について

川本 「田中ビネー」の対象年齢は2歳~成人です。一方、「WISC」の対象年齢は5歳~16歳です(幼児用のWPPSI、成人用はWAISもあります)。個人差はありますが、「田中ビネー」の方が短時間で実施できる場合が多いです。

「田中ビネー」は1歳ぐらいでできるであろう問題、2歳ぐらいでできるであろう問題というのが、ページごとに分かれているんですね。例えば2歳の問題のページで、すべての問題に正答できたら2歳級を下限とし、10歳の問題ページで全て不正解が続いたら10歳級を上限とします。それで下限と上限を取り、そこから精神年齢を算出します。

例えば、小学生のお子さんで知的な遅れがある場合、3歳ぐらいの問題もできないかもしれません。なので、知的な遅れがあるお子さんには「田中ビネー」を勧めることが多いですし、短時間でIQを算出できてるので、だいたい手帳の判定をする児童相談所なんかでも「田中ビネー」が多いんじゃないかと思います。

WISC-Ⅳについて

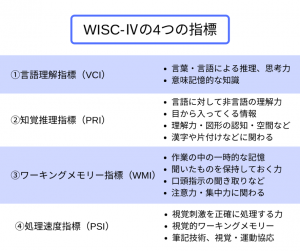

川本 それに対して、10の基本検査と5つの補助検査から成り立っているのがWISC-Ⅳです。だいたいの報告書にも書いてあると思うんですけれども、全検査IQ(FSIQ)、言語理解指標、知覚推理指標、ワーキングメモリー指標、処理速度指標いう、4つの指標をもって本人の能力を測る検査です。

分布の中で90~109を年齢の”平均”とし、その上の110~119を”平均の上”、120~129が”高い”、130以上が”非常に高い”とか。下に行くと80~89が”平均の下”、という記述で表現されることが多いんですけれども。このように、全検査IQ、4つの指標得点が全体の どこに位置するのかを見るのが「WISC」です。「田中ビネー」よりも、お子さんの能力や特性を細かく、また詳しく知ることができます。

ただ、WISCですべてが測れるわけではない。例えば、本人のコミュニケーション能力とか運動能力とかピアノの能力とかはもちろん測れないわけです。

菊田 絵を描く能力とか色彩能力とか、はたまた直感力とかね。人間の能力は実に多彩。でも検査で測れる能力はほんの限られたものに過ぎないっていうことですね。

川本 そうですね。保護者の方が検査がどんなものかを理解することは確かに難しいと思います。

私が仕事を始めた頃は、WISC‐Ⅳの前のWISC‐Ⅲだったんですけれども、WISC‐Ⅳになってから保護者への説明の仕方なんかも色々厳しくなったんですね。例えば保護者に報告をする時に、「こういう質問にこう答えていましたよ」というように書くと、保護者の方はイメージも沸きやすく、分かりやすいと思うんですけれども、それにより、どんな問題が出るかが、インターネットなどで他の人に知れ渡ってしまうと、検査前に練習するケースも出てきてしまうので、問題の露出を避けるために報告書に具体的な内容を書いてはいけませんという決まりになりました。

検査を見ていた保護者はイメージが沸くと思うんですけれども、検査を見ていなかった保護者は、どういった感じだったかが分からないという状況があると思います。

WISC-Ⅳの4つの指標について

野中 それでは保護者の私たちが検査を少しでも理解していくために、まずはWISCの4つの指標について、詳しく教えて頂けますか。

川本 はい。WISCは4つの指標にわかれています。

【①言語理解指標(VCI)②知覚推理指標(PRI)】

川本 「言語理解指標」は言語の理解とか表現とか、言葉・言語による推理、思考力です。また、国語の勉強に関わる習得知識みたいな所に関するのを測るのが言語理解です。

「知覚推理」というのは言語に対して非言語の理解力。どちらかといえば、目から入ってくる情報ですね。理解力・図形の認知とか、あとは空間的なところに関わってくるので、漢字とか片付けとかこの辺に関わる能力です。

その点に関して、うちの娘をちょっと例として挙げてみますね。

最近5歳になったばっかりなんですけれども、割と早くから文字に興味を持っていたんです。検査は取ったことがありませんが、多分言語理解が高いと思っています。それはなぜかと言うと、ひらがなを書くというので、娘が『「せ」ってどう書くの?』と聞いてきて、私が「せ」と書いて、『ほら、「せ」だよ、真似して書いてごらん!』と言っても、あんまり書けないんですよ。見ながら書くのがすごく下手で。

それで、例えば『「せ」はヨコ、タテ、グーニュンだよ』とか、『「す」なら、ヨコタテくるりんシュッだよ』とか、言葉で言うと、「くるりんシュッだ!」と言いながら書くんです。見せるよりも、「タテ・タテ・タテ」で「川」だよって言葉にする方が、ずっと理解が早くて、良く書けるんです。

野中・菊田 へー。おもしろい。

川本 5歳でもそうなのだから、漢字の場合などは、例えば男という文字を書くのに、「これを真似して書いて」と言われるより「田んぼに力で男!田んぼに力で男!」みたいに言葉で聞いて書く方が、「男」って書きやすい子もいるんですよね。

例えば「言語理解」と、「知覚理解」に差があって、すごく言語理解が高いと言うのであれば、そういう教え方の方が、漢字が頭に入るのかもしれない。逆に、すごく「知覚理解」が高ければ、「田んぼに力で男!」って言われるより、文字を書いてパッと見せてくれた方が早いし、分かりやすいという場合もあると思います。

また、地図は空間、知覚情報なので、どこか初めての場所に行く時に、パッと地図を見て行けるのはどちらかと言うと、知覚理解の強い方です。

ただ、私の場合は、そんなに地図が読めないわけでもないんですけれども、ナビみたいに「2番目の信号を右に曲がって、コンビニを左に曲がる」みたいに、言葉で書いてあって、その通りに行く方が多分たどり着けます。笑。

私も大学の時に検査を取った時に、「知覚」に関する能力より「言語」に関する能力の方が高かったので、言葉の情報を、ひとつひとつ追って言った方がいいと感じます。でも逆に知覚に関する能力の方が高い場合は、「そんなにゴニョゴニョ言ってないで、地図をパッと見せてくれた方が早いよ!」という人もいます。笑。

***=====***=====***

次回は、11月1日会員限定公開です

会員様は「あるよストーリーバンク」にログインして「あるよセレクト」からお読みください。

どうぞお楽しみに。

【お問い合わせ先】

一般社団法人読み書き配慮

〒169-0072 東京都新宿区大久保3-14-4毎日新聞社早稲田別館5階

あるよ相談についてお問い合わせ

その他サービスのお問い合わせ