【お問い合わせ先】

一般社団法人読み書き配慮

〒169-0072 東京都新宿区大久保3-14-4毎日新聞社早稲田別館5階

あるよ相談についてお問い合わせ

その他サービスのお問い合わせ

合理的配慮って、何をどう進めたたらいいかわからないというご相談をよく受けます。

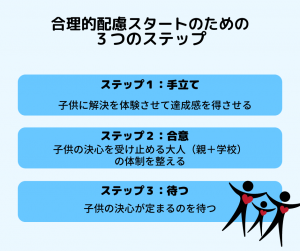

そこで今回は、配慮スタートのための3つのステップをご紹介します。

この夏休みはステップ1のチャンスです!

例えば、スマホやタブレットを使って作文を作ってみましょう!

・タブレットやスマホのメモアプリを使って、音声で短文入力をします。

・「いつ?」「誰と?」「何を?」など、質問を出して手助けをしてもいいです。

てにをは や 接続詞 など 手助けをしてあげてください。

成果物を目にすることで、「できた!」という達成感を味わわせることが大事です。

【ステップ1】の達成感を学校でも叶えられたら最高です!!

先生と親と共に考えましょう。

つい大人は「合理的配慮」という言葉に身を構えがちになります。

合理的配慮の大前提は「子供にとって必要な学びは何か?」と考えることです。

例えば、目の前に作文の宿題が手につかない、やりたくなくて悶絶する子供がいたとします。

そこでこう考えてみましょう。

「作文」という宿題で子供につけたい力は「文章を作成する力」です。

これは将来役に立つ力。その文章は将来鉛筆と消しゴムで 書かなければならないか?と考えてみてください。

現代では、パソコンで文章を作成するのは普通のことです。

では、少し早いけれどパソコンで作文を作るやり方を習得させましょう!と考えたらどうでしょう。

言語を文字にする部分を道具に頼れば、文章の構成、接続詞の使い方、他者に訴える文章の作り方など、

たくさんのことを学ぶことができます。

このように考えると、(道具を使って)作文という成果物を作ることは、

親と学校の共通の目標になります。

達成感に輝く子供たちの顔は、親にとってももちろん嬉しいですが、先生にとっても嬉しいことです。

できた作文を親御さんからぜひ先生に見せてあげてください。

入力の様子などを、写真や動画で一緒に見るのもいいでしょう。

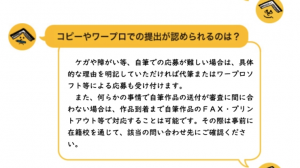

因みに、作文コンクールでも合理的配慮は認められます。

毎日新聞社〜毎日新聞読書感想文コンクールH PにあるQ &Aはこちら↓↓↓↓↓

https://www.dokusyokansoubun.jp/qa.html

メモ程度のもので理由を書けばワープロでの提出もO Kだそうです。

最後に、一番大事なのはこのステップ3です。

「これならできる!」を経験した後は、「自分にはこの方法が必要」と子供自身が確かに思えること。

その決意が固まるまで、親も先生も一緒に待ちましょう。

この場合、子どもの心のハードルを下げる努力は大人がする必要があります。

例えば、先生が「鉛筆で書くのが大変だと思う人はP Cで書いてもいいよ」と声をかけるとか、

「その人に合ったやり方で学ぶことは当然の権利なんだよ」と伝えるなど。

当然の権利が社会で認められているということを教えるために、

上記のような作文コンクールのH Pなどを見せるのもいいかもしれません。

ステップ2とステップ3は、夏休みに間に合わなければ、冬休みに向けてゆっくり準備するのもいいです。

お子さんの気持ちを第一に。それが配慮に向けて一番大事なステップです。

解決に向かって困難に正面から向き合っている人は、「かっこいい!」。

【お問い合わせ先】

一般社団法人読み書き配慮

〒169-0072 東京都新宿区大久保3-14-4毎日新聞社早稲田別館5階

あるよ相談についてお問い合わせ

その他サービスのお問い合わせ