【お問い合わせ先】

一般社団法人読み書き配慮

〒169-0072 東京都新宿区大久保3-14-4毎日新聞社早稲田別館5階

あるよ相談についてお問い合わせ

その他サービスのお問い合わせ

__「学級づくり」の原点はトラブルメーカーの子どもに対する強い興味

教員研修で感じる課題はありますか?—-

時々講演会が終わった後に、個別に保護者がやってきて「うちの子の担任の先生が特別扱いできないと言うんですよ」と聞くことがあります。学校の校内研修を通して、困っているのは本人自身だということを、どう現場に伝えていくかが課題だと思います。私はこれまでの経験を元に伝えてきました。

私自身、20年前に学級崩壊を経験しました。

私は、当時6年生のクラスを受け持っていました。その中のある男子児童の対応に困っていました。

・家庭科で自分の席が気に入らないとイスや机を蹴る。

・50メートル走で人に抜かされると、走るのをやめ、カラーコーン を蹴る。

・手のスケッチができないと紙をぐちゃぐちゃにして、教室を出て行く。

・図工の時間のポスター描きは、「かけるか」「クソハゲ」「何を描くかなんて知るか」

次第に声が高くなる。机をホチキスやはさみで叩きカチカチ音を立てる。本棚へ行き、本を全部ひっくり返す。掲示物を破る。イスをひっくり返す。まわりの児童は、怖くてシーンとなります。その子が画用紙をびりびり破って教室をとび出す。追いかけるが見失う。教室に戻るとその子は先に戻っていて、少し落ち着いたので、画用紙を再び用意し、「これはどうか?あれはどうか?」となだめたりすかしたりして、やっと描く・・・。

この時はもう自分がしんどいという思いしかありませんでした。

解決の糸口が見つからず、自身も心療内科にかかるようになっていきました。そこで、ドクターから言われたのが「そのお子さんは、ADHDではないですか?」という一言だったんです。それが、僕と発達障害との初めての出会いでした。

その頃、発達障害に関する情報はほとんどありませんでした。たまたま出会った広島大学の教授を中心にした「LDを学ぶ教師の会」に参加し、そこで情報を得ました。同時にLD学会を知り、資格を取るための勉強もはじめました。特別支援教育という言葉もまだない時代。自分には特別な免許もなく、特別支援教育にかかわることは初めてでした。でも勉強しているうちに、やっぱり子どもがしんどかったんだ、困っているのはその子自身だったんだ、ということが分かっていきました。学ぶことによって、あの6年生の男子自身が困っていたことに気づきました。

最近では発達障害についても、ある程度勉強している教師が増えています。

「発達障害」は理解したうえで、ではどう対応したらいいかと、教師の方が困っているという現状もありますね。

問題行動を起こす子ども自身の心理状態は?—-

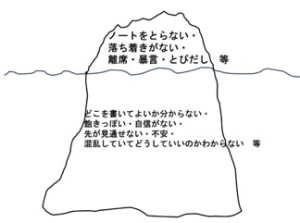

こちらの図でわかるように、氷山の一角=見えている部分には、「ノートを取らない・落ち着きがない・離席・暴言・飛び出し」等の言葉が並ぶ。一方、水面下=見えていない部分に並ぶのは「どこを書いてよいかわからない・飽きっぽい・自信がない・先が見通せない・不安・混乱していてどうしたらいいのか分からない」が見えます。(図)

でも、目に見えている部分以上に、目に見えない部分はもっと大きい。学校が組織として取り組むためには、この氷山のモデルをイメージして『つらいのはその子自身である』ということを多くの教師が理解する必要があります。先ほどからお話ししているように、学習指導を効果的に進めるには、学級づくりがうまくできていなければなりません。学級づくりがうまくいき「支持的風土のある学級」ができて初めて、合理的配慮がスムースに行えるでしょう。そうして初めて児童一人一人を大切にした教育が可能となり、本当の意味での「Leaninng Differences」に近づいていくと思います。

【お問い合わせ先】

一般社団法人読み書き配慮

〒169-0072 東京都新宿区大久保3-14-4毎日新聞社早稲田別館5階

あるよ相談についてお問い合わせ

その他サービスのお問い合わせ