【お問い合わせ先】

一般社団法人読み書き配慮

〒169-0072 東京都新宿区大久保3-14-4毎日新聞社早稲田別館5階

あるよ相談についてお問い合わせ

その他サービスのお問い合わせ

菊田 今回は、先生方に役立つ情報を教えてください。

佐藤 そうですね。「そうか!」チャートというのを出させて頂いています。それをご紹介しますね。

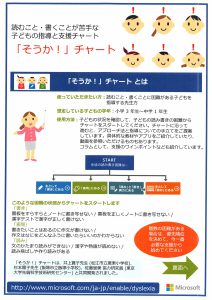

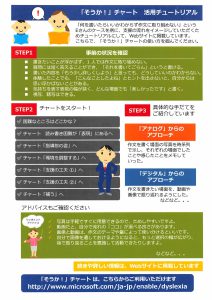

これは先生が学習に困りがある生徒さんの指導で何から開始しようかとお考えになる時に、子どもの困りをもとにチャート形式で進んでいくと、「何から始めるか」が分かるようになった作りとなっています。これからお進めになる先生には、お役に立つかなと思います。

これを作ったのは2つの要因があります。

まず、iPadがツールとしてすごく有名になった頃、マイクロソフトから、「Windowsじゃダメなんですか?」と言われました。WindowsにはWindowsの良さはもちろんあります。ですが、その頃のWindowsのタブレットは課題がありました。特にカメラ性能です。写真を撮ってそれを使ったり、OCRでテキスト化したりを多用します。この頃のWindowsのカメラ機能は、「撮れるレベル」でした。そのことはマイクロソフトもそれは意識していて、カメラを意識して性能が高いものも出てきました。ですが 「Windowsを使うといいね!」という子達もいました。なぜかっていうと、OneNoteを使いたかったからです。学校は学校、家は家とタブレットが別れてしまうと自宅学習がし難くなります。でもOneNoteで共有ができれば、自宅でも学校でもシームレスに学習ができます。OneNoteなら家ではiPad、学校ではWindowsという使い方もできます。

菊田 うちの子もWindows派です。先生がWindowsをお使いになるので、Windowsの方がいろんなことが便利なんですって。

佐藤 Windowsならではの良さ、使いやすさもありますね。

菊田 その子に合ったものをチョイスできればいいですね。

読むこと・書くことが苦手な子どもの指導と支援チャート

「そうか!」チャート

佐藤 ある学校で、読み書きへの支援がもたらす効果を調査することになりました。

その調査の中で、読み書きの支援が必要なお子さんをどのように発見するのかということが問題になりました。

それで、こんな方法を試みました。

朝の会の前後に「朝の学習」という時間があります。その時間を使って、たとえば国語の朝学習の時間に、「何も介入せずにやる」というのと、「音声の読み上げを加える」を交互にやりました。やり方を変えて試してみるとわかることがあります。読み上げが必要ない子は聞かなくてもいいんです。だけど「読み上げるから、読み上げを聞いてやってもいいよ」と介入を行うと結果に違いのある子がわかります。書く方も、普通のやり方と、選択肢を選ぶ等、書きの負担を減らすという介入をしました。それを、「何もしない時」と「支援があった時」、「何もしない時」…と、交互に繰り返して行きました。それを3・4・5年生の3学年でやってみました。

すると、例えば、3年1組の出席番号何番の子は、「介入」が「あった時」と「なかった時」に正答率が変わり。支援があった時となかった時では結果に差が出る子ども達が浮かび上がりました。

菊田 そうなんですか!

佐藤 それで、3年1組の1番、5番という具合に、点数が変わった子に「要支援」と丸印をつけて、「ここに丸がついている子は支援があると結果が変わるので、介入があった方が良さそうですね」というのを先生たちにお見せしたんです。

そしたら先生方も、「そうです!」と頷かれたんですよ。

菊田 やっぱり、先生方も何か支援が必要なんじゃないかと、気づいていたんですよね。

佐藤 本当はちゃんとスクリーニングとかやった方がいいんですけどもね。でも、それが難しい状況があります。先生が「こうゆう傾向がある」とわかって指導をされる際の基礎資料になると思います。

もう一つは、学習への遅れとか、あるいは課題が出てきている子は、この「要支援」群に重なる場合があります。

そういう子に対しては、放課後の補いとか、あるいは通級とかそういうものが当然入っていくので、その中で「読み書きにこのような支援が必要な状態にあるというところを踏まえて指導していかれたらどうでしょうか」と提案ができます。

結局、なんだかんだ言いながら、課題があった子ども達は、みな放課後学習等の支援を受けることができたと聞いています。

菊田 今はこれだけスマホが普及している時代になりましたが、学校のICT環境は、まだばらつきがあるのかと思います。学びのツールとしてのICTの使用について、佐藤さんは、どのようなお考えをお持ちですか?

佐藤 ICTの活用の想定に、プログラミングとか英語とかありますが、必要な時に必要なだけ使えることが理想ですので、かつてのパソコン教室じゃないですけれども、「どのくらいの頻度で使うの?」という期待値が低い授業のための物ではなく、必要に応じて日常的に使える物として頂けたら良いのにな、と願っています。

公平と公正っていう概念が、混在してしまっている気がしています。何がなんでも一人一台じゃない、と思うんですよ。

菊田 文房具として必要な子どもへの支援、というものと、全員が使える環境があるということは、本当に分けて考える必要がありますよね。

佐藤 特別支援学校への就学奨励金でタブレットが買えるのはご存知ですか?

菊田 はい、知っています。

佐藤 高等部になると、毎年5万円の補助を受けられる制度で、社会に出ていくにあたって、「自分に必要な武器として、そういうものを準備していきなさい」という主旨の制度です。

菊田 他にも、たとえば補聴器への支援ってありますよね。

それと同じように、「読み書きに困難がある子ども達へ」も、たとえば診断があったり、客観的な証拠があり、こういう困難がある、という子に対しては、そういう公費があってもいいんじゃないかと思うんですよね。

佐藤 そういう制度がなんでできないんだろうと思います。もちろん、そんなものがなくても、親御さんは必要があれば購っていただけるとは思うんですけども。一方で、そういう制度ができると、そういう風に国が認めたということにもなりますので。

菊田 そうですよね。たとえば学校で、そういうお子さんにはこういうものを配布しています、というアナウンスがあれば、そういう子に支援をすることは適切なことであるということと、その学校は適切な支援が行き届いている学校なのね、という理解が広まっていくかもしれません。

★1話目のあるよセレクト『パルステップ 前編』はこちらからご覧いただけます★

【お問い合わせ先】

一般社団法人読み書き配慮

〒169-0072 東京都新宿区大久保3-14-4毎日新聞社早稲田別館5階

あるよ相談についてお問い合わせ

その他サービスのお問い合わせ